社会人として日本語学校に通う在校生や修了生は、日本国内での生活や就労環境をどう思っているか。

仕事に満足しているか、日本語コミュニケーション、住まい確保、キャリア形成は思ったとおりに描けているか―――。

そんな外国人就労者のリアルを調査し公表したのが、外国人材紹介・就労後教育などを手がける TCJグローバル(旧東京中央日本語学院)。

生活と将来に直結する課題を抱える外国人就労者

TCJグローバルは、社会人として日本語学校に通う在校生・修了生を対象に、日本での生活や就労環境に関するアンケート調査を6~8月に実施。

仕事に満足していると答える人が多いいっぽうで、日本語コミュニケーションや住まい確保、キャリア形成といった「生活と将来」に直結する課題を抱える外国人就労者が多い現状が明らかに。

仕事満足度は高いが雇用環境には改善余地 外国人就労者の9割が仕事に満足

外国人就労者を対象に「今の仕事や会社に満足していますか?」とたずねたところ、全体の約9割(87%)が「とても満足」「まあまあ満足」と回答し、現状に一定の満足を示した。

「あまり満足していない」「全然満足していない」と答えた人は約13%で、不満層は少数派にとどまった。

いっぽう27%がサービス残業を経験と回答

「無給で残業(サービス残業)をしなさい」と言われたことがあるかについてたずねたところ、約7割(73%)が「全くない」と回答。

「ときどきある」「たまにある」「よくある」と答えた人は合わせて約27%となり、一定数の外国人就労者がサービス残業をするように言われたことがあった。

また「仕事内容は雇用契約や求人内容と一致していますか?」という質問では、「同じ」が60%、「だいたい同じ」が28%で、約9割が大きな相違はないと回答したが、「少し違う」と答えた12%からは契約内容とのギャップが一部で存在していた。

―――これらの結果から、多くの外国人材は働きがい自体には高い満足度を持ちながらも、労働条件の透明性や雇用管理には課題が残っていたことがわかる。

安心して働ける環境づくりには、採用時からの正確な情報開示と、雇用後の労務管理の徹底が不可欠と考える。

日本語の壁と企業施策のミスマッチ 約半数が言語の壁に直面

「日本語が通じなくて仕事で困ったことがあるか」という問いに対し、全体の8割が何らかの形で「困った経験がある」と回答。とくに「よくある」「ときどきある」と答えた人が半数を占め、外国人就労者にとって言語の壁が日常的な業務上の支障となっている実態が浮き彫りに。

9割が学習意欲も 研修提供は25%にとどまる

また、「会社で日本語を勉強できる研修やサポートがあるか」という質問に対し、「ある」と答えた人は25%にとどまり、「ない」が48%で最も多かった。

また、「たぶんある」「よくわからない」と回答した人も合わせて約27%にのぼり、制度の未整備だけでなく周知不足も課題であることが示された。

「会社で日本語を学習できる研修などがあれば利用したいか」という質問に対し、全体の約9割(88%)が「ぜひ使いたい」「使いたい」と回答。

とくに「ぜひ使いたい」と強い意欲を示した人が7割に達し、外国人就労者にとって日本語研修は喫緊のニーズであることが明確に。

いっぽうで、実際には前問で示されたように研修やサポートがあると答えた人はわずか25%にとどまり、高い需要に対して企業の提供体制が追いついていないギャップが浮き彫りに。

―――多くの人が日本語で困難を抱え、学習意欲も高いいっぽうで、企業による語学支援体制は整ってない。

ニーズと施策のギャップを埋めることが、職場定着と生産性向上のカギになると考える。

住まい探しと日常生活に潜む“見えない壁”

「日本で住む家を探したとき、困ったことはありますか?」では、「困ったことがある」と答えた人は43%、「困ったことはない」と答えた人は57%。

保証人要件、「外国人お断り」、契約書の言語壁などが主な理由。

住まい探しに約43%が困難 55%が生活上の不公平を実感

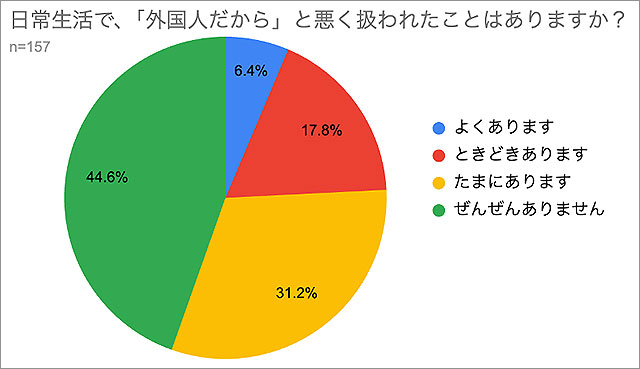

「日常生活で『外国人だから』と不利益を感じたことはありますか?」では、過半数(55%)が何らかの形で不公平な扱いを経験しているいっぽうで、45%はそうした経験がないと回答した。

相談体制の不足と孤立防止体制の整備が急務 3人に1人が相談相手ゼロ 約半数が十分な相談環境なし

「仕事や生活の悩みを相談できる相手がいるか」という質問では、「いる」と答えたのは53%にとどまり、「相談相手がいない」と答えた人が3割以上(33%)にのぼり、さらに「あまりいない」(15%)と合わせると約半数近くが十分な相談環境を持たないことがわかった。

―――相談相手がいないことは、精神的な孤立や離職意向の高まりにつながる可能性があり、外国人就労者の定着に向けた深刻な課題。

職場内の相談窓口やメンター制度、同郷コミュニティやNPOとの連携など、孤立を防ぐ仕組みの強化が急務といえる。

TCJグローバル 日本語総合研究所 徳田淳子 所長「いかに定着を支え、能力を発揮してもらえるかが重要」

「本調査からは、外国人就労者が仕事に高い満足度を示すいっぽうで、住まい、日本語、キャリア形成など生活基盤や将来設計に深刻な課題を抱えている実態が明らかになりました。

これまで日本社会は人材の“量”の確保を優先してきましたが、今後は“質”の向上、すなわち受け入れた人材が安心して暮らし、長期的に活躍できる環境を整えることが不可欠です。

そのためには、雇用契約の透明性、住まいを含む生活基盤の支援、日本語教育やキャリア形成の仕組み、さらに相談体制の整備といった多角的な取り組みが求められます。

外国人就労者の採用は出発点に過ぎず、いかに定着を支え、能力を発揮してもらえるかが、企業の競争力だけでなく、日本社会全体の持続可能性を左右する重要な課題と言えるでしょう」(TCJグローバル 日本語総合研究所 徳田淳子 所長)

◆TCJグローバル

https://tcj-education.com/ja/